本文基于几家代表性企业的产品布局,深度剖析国产具身智能的行业现状、核心挑战与普通人应把握的结构性机会。

关键字: 具身智能机器人,机器人,AI,人工智能,优必选,宇树科技,越疆科技,小鹏机器人

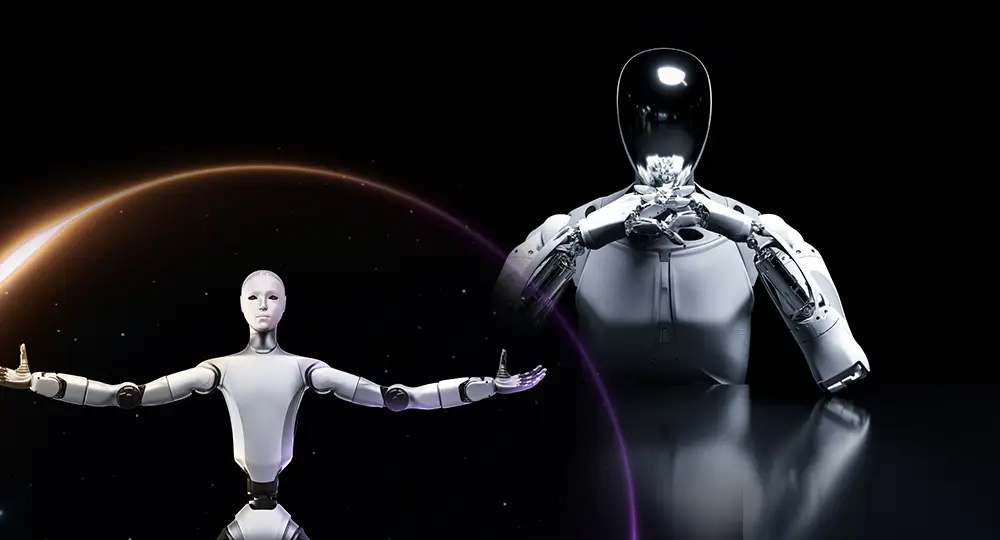

当机器人开始「脚踏实地」

2025年的机器人行业正站在历史性拐点上。从优必选的人形机器人Walker系列登上春晚舞台,到宇树四足机器狗在杭州亚运会上运送铁饼成为「显眼包」;从小鹏汽车将人形机器人IRON送入自家工厂实训,到越疆科技发布全球首款「灵巧操作+直膝行走」的Atom人形机器人——国产具身智能不再是实验室里的概念,而是正在生产线、商业场景和普通人生活中寻找真实坐标。

一、行业现状:技术突围与场景分野

1.1 技术路径的「三派鼎立」

当前国产具身智能机器人已形成清晰的技术路线分野:

① 人形双足派(通用型):

- 代表:优必选Walker系列、小鹏IRON、越疆Atom

- 核心逻辑:追求「人类形态」的通用适配性,目标是在人类设计的环境中无缝替代或协作

- 技术壁垒:双足动态平衡、全身协同控制、高精度伺服舵机

② 四足运动派(专用型):

- 代表:宇树科技Go系列、B2工业狗

- 核心逻辑:牺牲上肢灵活性换取极致的移动性和环境适应性

- 技术壁垒:高爆发力电机、运动控制算法、成本控制能力

③ 协作机械臂派(场景型):

- 代表:越疆CRA/CRS系列、DOBOT MG400

- 核心逻辑:专注特定场景(工业、商业、教育)的精准作业

- 技术壁垒:安全协作机制、快速部署能力、行业Know-how

1.2 市场格局的「错位竞争」

| 企业 | 核心优势 | 拳头产品 | 目标场景 | 出货量级 |

|---|---|---|---|---|

| 优必选 | 人形技术积累、品牌认知 | Walker X | 服务、展览、科研 | 百台级(科研) |

| 宇树科技 | 成本控制、运动性能 | Go2/B2 | 安防巡检、科研教育 | 万台级(消费+工业) |

| 小鹏汽车 | 自动驾驶技术迁移、制造场景 | IRON | 汽车工厂、内部实训 | 试验阶段 |

| 越疆科技 | 协作机器人商业化、全球化渠道 | CRA系列/Atom | 工业、新零售、科研 | 72000+台(累计) |

关键洞察:越疆科技以「协作机械臂」实现大规模商业化,连续六年出口量第一,验证了「场景优先于形态」的商业逻辑;而宇树科技将四足机器人价格压至万元级,成功打开C端市场,证明了「成本革命」对品类爆发的决定性作用。

二、拳头产品深度对比:谁在解决真问题?

2.1 优必选Walker X:服务场景的「形态完美主义者」

核心参数:身高1.3米,体重63kg,41个自由度,最大续航2小时 技术亮点:双足行走、爬楼梯、端茶倒水等复杂动作 现实困境:续航短、负载低(<5kg)、成本高企,主要客户仍为科技馆、高校实验室 商业评价:技术标杆性强,但距离规模化应用仍有数量级差距

2.2 宇树科技B2工业狗:生产力工具的「务实派」

核心参数:奔跑速度6m/s,跳跃高度1.6m,负载20kg,价格仅同性能产品1/5 技术亮点:IP68防护、自主充电、集群调度,已用于电力巡检、建筑工地 现实价值:替代危险环境人力,ROI(投资回报率)周期缩短至18个月 商业评价:找到了「移动平台+传感器」的最小可行性产品,先解决「腿」的问题,再考虑「手」的延伸

2.3 小鹏IRON:自动驾驶技术迁移的「降维打击」

核心参数:身高178cm(真人比例),70kg,22个手部自由度 技术亮点:小鹏图灵AI芯片赋能,端到端大模型驱动,正在自有工厂进行「拧螺丝」实训 战略意图:复用自动驾驶的感知、决策、控制技术栈,降低研发边际成本 关键挑战:从结构化工厂环境走向非结构化家庭场景,算法复杂度指数级上升

2.4 越疆Atom:下一代「灵巧操作」的定义者

核心参数:「灵巧操作+直膝行走」,跨场景多台协同 技术突破:直膝行走(节能80%)、手眼协同精度±0.02mm 战略意义:首次将工业级协作机器人的「灵巧性」与人形机器人的「移动性」结合 市场定位:瞄准「人机协作」而非「完全替代」,降低部署门槛

对比结论:

- 技术成熟度:协作机械臂 > 四足机器人 > 人形机器人

- 商业成熟度:协作机械臂 > 四足机器人 > 人形机器人

- 通用梦想值:人形机器人 > 四足机器人 > 协作机械臂

三、行业核心问题:三座大山待翻越

3.1 技术层:「大脑」与「小脑」的脱节

- 问题:大模型让机器人「能理解」,但运动控制让机器人「会行动」的「小脑」技术尚未突破。抓取柔软物体、动态避障、复杂地形适应等仍是难题。

- 数据:越疆Atom的发布虽强调「跨场景泛化」,但行业真实情况是,换一个工厂布局仍需重新编程调试,远未达到「即插即用」。

3.2 商业层:成本、成本,还是成本

- 问题:人形机器人单机成本仍在50万-100万元区间,而替代的人力成本(制造业工人年薪6-8万)ROI周期长达8-12年。

- 对比:宇树科技的成功在于将四足机器人价格从海外品牌的10万美金打至1-2万元人民币,打开了市场想象空间。

3.3 生态层:「单打独斗」 vs 「开放平台」

- 问题:各家企业接口标准、操作系统、开发工具链互不兼容,导致开发者社区分散,应用生态难以规模化。

- 机会:谁能在2025-2027年建立起机器人时代的「Android生态」,谁就可能掌握下一代硬件入口。

四、前景展望:2025-2030关键五年

4.1 技术拐点预测

- 2025-2026:人形机器人在特定工业场景(如汽车制造)实现百台级部署,验证商业模式

- 2027-2028:AI大模型与机器人运动控制深度融合,出现「零样本」任务迁移能力

- 2029-2030:消费级人形机器人价格降至10万元以内,开启家庭服务市场

4.2 市场规模预测

- 工业机器人:2025年中国协作机器人市场预计突破50亿元,年增速30%+

- 人形机器人:2030年全球市场规模预计达300亿美元,中国占比超40%

- 服务机器人:商业场景(餐饮、零售)增速最快,但技术门槛相对较低

五、普通人的机会:在机器革命中寻找「人性化」位置

5.1 职业转型:三大黄金方向

① 机器人「教练」/「调试师」

- 需求:每台机器人部署需要100-200小时调试,行业极度缺人

- 门槛:机电一体化背景 + AI工具使用能力(非科班可培训)

- 收入:资深调试师月薪2-3万,自由接单收入更高

② 场景应用开发者

- 需求:越疆、宇树都开放API,但缺懂行业Know-how的开发者

- 机会:为垂直行业(如奶茶制作、零件分拣)开发「机器人App」

- 路径:参加厂商免费培训(如越疆的「虚拟控制器试用」),在真实项目中积累经验

③ 人机协作「工头」

- 需求:工厂里不再是管人,而是管「人机混合团队」

- 核心能力:任务拆解(什么给机器,什么给人)、流程优化、异常处理

- 优势:一线经验者转型有巨大优势,懂业务比懂技术更重要

5.2 投资与副业机会

① 二手机器人「翻新倒卖」

- 逻辑:企业升级换代产生大量二手协作机械臂(如越疆MG400),维修翻新后卖给教育市场

- 利润率:50%-100%,适合有机械基础的个人

② 机器人体验馆/培训中心

- 逻辑:青少年科技教育需求爆发,但学校缺乏设备和师资

- 模式:采购宇树Go2(消费级)+越疆Magician E6(教育版),开设编程体验课

- 回本周期:1-2年

③ 细分领域的数据标注

- 逻辑:机器人训练需要海量「示教数据」(如抓取不同形状物体)

- 操作:成为越疆「X-Trainer」平台的数据众包标注员,时薪30-50元

5.3 生存法则:做机器无法「预测」的人

- 从「执行」到「设计」:机器人擅长重复,人类擅长定义问题。学会用「机器人思维」拆解工作流程。

- 拥抱「混合智能」:不是与机器竞争,而是成为「超级个体」——用机器人放大自己的能力。例如,设计师用AI生成方案,用机器人原型验证。

- 持续「去技能化」再「再技能化」:每2-3年学习一个新工具(如越疆的No-code编程平台),保持「学习速率」超过「机器替代速率」。

六、结语:在「科幻」与「现实」之间

国产具身智能机器人正在经历从「Demo好看」到「干活好用」的惊险一跃。优必选追逐的是「梦想形态」,宇树科技验证的是「商业闭环」,小鹏机器人探索的是「技术复用」,而越疆科技证明的是「场景为王」。

对普通人而言,最大的风险不是被机器人替代,而是在这场变革中置身事外。 与其焦虑「机器人会不会抢我饭碗」,不如问自己三个问题:

- 我工作的哪个环节可以被机器人加速?

- 我能否成为那个「训练机器人」的人?

- 我是否愿意尝试用机器人创造一份副业?

2025年,机器人不再是新闻里的主角,而是你我工具箱里的新选项。谁先拿起它,谁就掌握了下一个十年的入场券。